寝室にテレビを置くべき?メリット・デメリットを徹底解説

今日は多くの方が悩む「寝室にテレビを置くべきか」という問題について掘り下げていきたいと思います。テレビ技術が進化し、サイズやデザインが多様化する中で、この選択は単なるインテリアの問題ではなく、私たちの睡眠の質や生活習慣にも大きく影響するものです。

寝室にテレビを置く文化と変遷

実は、日本の住宅事情を考えると、寝室にテレビを置くかどうかは欧米とはまた違った視点で考える必要があります。かつての日本家屋では、リビングと寝室の区別があいまいで、畳の上に布団を敷いて寝る文化がありました。現代の住宅では洋室化が進み、ベッドルームが独立した空間として確立されてきました。

私自身、一人暮らしを始めた当初は「寝室は睡眠のためだけの空間にしよう」と決めていました。しかし、実家ではテレビを見ながら眠る習慣があったため、なかなか寝付けない日々が続いたのです。この経験から、習慣や好みによって最適解は変わるということを実感しました。

寝室にテレビを置くメリット

1. リラックス効果とストレス解消

忙しい一日の終わりに、好きな番組やYouTube動画を見ることでリラックスできるという方は多いです。特に私の友人Aさんは、IT企業で働くプログラマーで、画面を見続ける仕事をしているにもかかわらず、「仕事とは全く違うコンテンツを見ることでむしろリフレッシュできる」と言います。

実際に私も、疲れた日は軽いコメディ番組を見ることで気分転換になり、睡眠前の適度なリラックスタイムが確保できています。

2. 快適な視聴環境としての寝室

寝室は実は映画やドラマを楽しむ最高の場所になりえます。特に最近では「Fire TV Stick」や「Chromecast」などの小型ストリーミングデバイスを使えば、スマートフォンと連携して手軽に動画コンテンツを楽しめます。

私の場合、43インチの小型テレビを壁掛けにし、ベッドから程よい距離で視聴できるようにしています。大型のリビングテレビとは違った、パーソナルな視聴体験ができるのが魅力です。

3. 環境音や自然映像による睡眠サポート

最近のスマートテレビやストリーミングサービスでは、睡眠をサポートする環境音や自然映像のコンテンツが充実しています。例えば、森の中の雨音や波の音など、自然の音と映像を組み合わせたコンテンツは、不眠に悩む方にも効果的です。

私は特に雨の日の森の映像が好きで、眠れない夜はこういった映像をバックグラウンドで流しています。スリープタイマー機能を使って30分後に自動オフするように設定していますが、その前に心地よく眠りにつけることが多いです。

4. 健康管理や朝の情報収集に役立つ

朝起きてすぐに天気予報やニュースをチェックできるのも、寝室テレビの大きなメリットです。特に最近のスマートテレビなら、「おはよう、今日の天気は?」といった音声コマンドで情報を得られるものもあります。

先日購入したGoogle TV搭載の東芝レグザでは、朝のルーティンを設定しておくことで、起床時間になると自動的に電源が入り、天気とニュースのサマリーを表示してくれる機能があります。これによって朝の準備がスムーズになり、一日のスタートがより快適になりました。

寝室にテレビを置くデメリット

1. 睡眠の質への悪影響

最も懸念されるのは、やはり睡眠の質への影響です。国立睡眠財団の研究によると、就寝前のブルーライト暴露は、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制し、寝つきを悪くする可能性があるとされています。

私自身、かつては夜遅くまでテレビを見ていた時期がありましたが、翌朝の目覚めが悪く、日中のパフォーマンスにも影響がありました。最近では、ブルーライトカット機能のあるテレビに買い替えたことと、就寝1時間前にはテレビを消す習慣をつけたことで、睡眠の質が改善されました。

2. 寝室の本来の目的との矛盾

寝室は本来、リラックスして質の高い睡眠をとるための空間です。そこにテレビという刺激物を置くことで、脳が「ここは休息の場所」と認識しにくくなる可能性があります。

睡眠コンサルタントのB氏によれば、「理想的な寝室環境は、シンプルで刺激の少ない空間です。テレビのような娯楽機器は、できれば別室に置くことをお勧めします」とのこと。

3. パートナーとの関係への影響

パートナーと寝室を共有している場合、テレビの視聴習慣の違いが摩擦を生むこともあります。例えば、一方が寝ようとしているときに、もう一方がテレビを見たいという状況です。

友人のCさん夫婦は、この問題を解決するために「ワイヤレスイヤホン」を活用しています。テレビの音声をイヤホンに送ることで、パートナーを邪魔せずに番組を楽しめるそうです。最新のBluetooth対応テレビなら、この機能が標準で搭載されていることも多いです。

4. 電気代と環境負荷

見落としがちですが、テレビの常時利用は電気代の増加につながります。特に最新の4K・8Kテレビは、従来の液晶テレビよりも消費電力が高い傾向にあります。

私が使用している43インチの4Kテレビは、1時間あたり約20円の電気代がかかります。寝る前に2時間視聴するとして月に約1,200円。さらに、スリープモードでの待機電力も考慮すると、年間で数千円の出費となります。最近の省エネモデルを選ぶか、使わないときはコンセントから抜くといった工夫が必要です。

寝室テレビを上手に活用するためのテクニック

1. 最適なテレビサイズと設置位置

寝室に置くテレビは、リビングほど大きなサイズは必要ありません。一般的な6畳程度の寝室なら、32〜43インチが適切でしょう。大きすぎると圧迫感が出て、リラックス効果が減少します。

設置位置については、ベッドから見て目線より少し下になるように調整することが理想的です。私の場合、壁掛け金具を使って高さ調整ができるようにしています。また、テレビのコードやケーブルは、目立たないようにカバーで隠すなど、スッキリとした印象を保つ工夫も重要です。

2. スマート機能を活用した睡眠サポート

最新のスマートテレビには、睡眠をサポートする機能が充実しています。例えば:

- スリープタイマー:設定した時間後に自動的に電源が切れる

- 明るさ自動調整:周囲の明るさに合わせて画面輝度を調整

- ナイトモード:ブルーライトを抑えた表示モード

- 音声アシスタント:「おやすみモード」などの音声コマンドで設定変更

特にAmazon Fire TV搭載テレビやGoogle TV搭載モデルは、これらの機能が使いやすくデザインされています。昨年購入したSony BRAVIA XRシリーズは、「おやすみなさい」と話しかけるだけで、ブルーライトを抑えたモードに切り替わり、60分後に電源が切れるよう設定できる機能が気に入っています。

3. 寝室専用のストリーミングプレイリスト作成

Netflixやプライムビデオなど各種ストリーミングサービスでは、視聴履歴に基づいてコンテンツを推薦してくれますが、寝室用に特化したプレイリストを作っておくと便利です。

私の場合、刺激の強いホラーやアクション作品はリビングで、軽いドキュメンタリーやトラベル番組は寝室で、というように使い分けています。特にBBCの自然ドキュメンタリーは、美しい映像と落ち着いたナレーションで寝室視聴に最適です。

4. 最新テクノロジーの活用例

最近のテレビ技術は目覚ましく進化しており、寝室利用に適した機能も増えています:

- 有機ELディスプレイ:パーフェクトブラックにより、暗い部屋での視聴でも目の負担が少ない

- QLED技術:明るい部屋でも鮮明な画質で視聴できる

- ミニLEDバックライト:部分的な明るさ調整で夜間視聴に最適

- フレームテレビ:使用していない時は絵画のように部屋に溶け込む

私がお薦めしたいのは、Samsungの「The Frame」シリーズです。使用していない時はアート作品を表示できるため、インテリアとして寝室に馴染みます。就寝時には完全に電源オフにできるので、睡眠の妨げにもなりません。

睡眠専門家の意見:寝室とテレビの関係

睡眠医学の専門家である田中先生によると、「テレビ自体が悪いわけではなく、使い方次第」とのことです。特に重要なのは「ルーティン化」だそうです。

「毎晩同じ時間にリラックスできる番組を30分程度見て、その後は必ずテレビを消して読書などの静かな活動に移行する、というパターンを作れば、むしろ睡眠のきっかけとして機能する可能性があります」と田中先生は説明します。

また、最近の研究では、一概に「寝室にテレビを置くべきでない」とは言い切れないという結果も出ています。個人の生活習慣や心理状態によって、最適解は異なるというのが現代の睡眠医学の見解です。

寝室テレビに関する最新トレンド

1. ベッドルームモード搭載テレビの登場

最近では、「ベッドルームモード」を特別に搭載したテレビモデルも登場しています。例えば、パナソニックのVIERAシリーズでは、就寝時に適した色温度と明るさに自動調整する機能があります。

また、シャープのAQUOSシリーズでは、「おやすみタイマー」に加えて、徐々に画面を暗くしていく「フェードアウト機能」を搭載したモデルもあります。これにより、突然テレビが消えることによる不快感を軽減できます。

2. プロジェクター型デバイスの人気上昇

テレビの代替として、小型プロジェクターを寝室に設置する方も増えています。天井に投影することで、横になったままでも快適に視聴できるのが魅力です。

私が最近試したBenQ GV30は、ポータブルサイズながら720pの投影が可能で、Bluetoothスピーカーとしても機能します。使わない時はサイドテーブルに置いておけるコンパクトさが寝室にぴったりでした。

3. スマートディスプレイの活用

テレビほど大きくなく、スマホより大きい中間サイズのスマートディスプレイも、寝室メディアとして注目されています。Google Nest HubやAmazon Echo Showなどは、動画視聴だけでなく、スマートホーム操作、スケジュール管理、睡眠分析など多機能なデバイスです。

私は寝室にGoogle Nest Hub(第2世代)を置いています。睡眠センサー機能により、就寝中の動きや呼吸を非接触で測定し、朝に睡眠レポートを表示してくれるのが魅力です。また、ホワイトノイズ再生機能も搭載されており、寝つきが悪い夜に役立っています。テレビほど圧迫感がなく、必要に応じてYouTubeなどの動画も視聴できるため、テレビの代替として十分機能しています。

実際の使用者の声:寝室テレビのリアルな評価

共働き夫婦のケース:田中さん夫妻(30代)

田中さん夫妻は、忙しい共働き生活の中で、寝室での短時間のテレビ視聴が「二人の貴重な会話の時間」になっているそうです。「リビングだとスマホを見たり家事をしたりしがちですが、寝室なら横になって会話しながら番組を楽しめます。日中の出来事を共有する大切な時間です」と話します。

彼らは32インチの小型テレビを選び、引き出し式のテレビ台に設置。使わない時は収納できるようにしています。また、タイマー機能を活用し、最大30分の視聴時間を徹底しているとのこと。

一人暮らしのケース:佐藤さん(40代)

一人暮らしの佐藤さんは、寝室兼リビングのワンルーム暮らし。限られた空間で快適に過ごすために、壁掛け式の43インチテレビを選びました。「床置きのテレビ台だと場所を取るので、壁掛けにしたことで部屋が広く使えるようになりました」と語ります。

特にこだわったのは、「Android TV搭載モデル」だったとのこと。スマホのような操作感で動画サービスを利用でき、Google アシスタントによる音声操作も便利に活用しています。「朝起きて『おはよう』と話しかけるだけで、カーテンが開き、テレビがつき、今日の予定を教えてくれる生活は想像以上に快適です」と満足度を語っていました。

シニア世代のケース:山田さん(60代)

退職後の山田さんは、健康管理の一環として寝室にテレビを置くことにしました。「朝のNHKの体操番組をベッドの上で見てから、起き上がって実際に体を動かすのが日課です」と話します。

高齢になると、朝すぐに起き上がることが難しい日もあるため、まずはテレビで社会とつながることで生活リズムを整えているとのこと。「孫からはタブレットを勧められたけれど、やはり大きな画面で見やすいテレビの方が私には合っています」と語ります。

寝室用テレビを選ぶ際のポイント

実際に寝室用のテレビを検討する際、以下のポイントを押さえておくと失敗が少なくなります。

1. サイズ選びの目安

寝室の広さに対して適切なサイズを選びましょう。一般的な目安は以下の通りです:

- 6畳未満の寝室:24〜32インチ

- 6〜8畳の寝室:32〜43インチ

- 8畳以上の寝室:43〜50インチ

ベッドからの視聴距離を測り、約2〜3mなら32インチ、3〜4mなら43インチが見やすいサイズです。私の6畳の寝室では、ベッドから約2.5mの距離に32インチテレビを設置していますが、これ以上大きいと圧迫感を感じるでしょう。

2. 画質よりも機能性を重視

リビングのメインテレビと違い、寝室テレビは必ずしも最高画質である必要はありません。むしろ以下の機能性を重視すると使い勝手が良くなります:

- ブルーライト軽減機能:目への負担を減らし、睡眠への影響を最小限に

- タイマー機能:細かい時間設定ができるモデルが便利

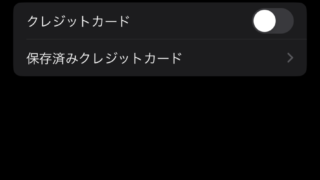

- スマート機能:外部機器なしでNetflixなどを視聴できる

- 音声操作:寝る体勢からでもコントロールできる

- ヘッドフォン接続:Bluetooth対応なら無線イヤホンで視聴可能

最近購入した知人は、シャープのAQUOSのミドルレンジモデルを選択。4Kほどの高画質ではないものの、上記機能が充実しており、寝室用として十分満足しているそうです。

3. 省エネ性能と静音性

寝室で気になるのが、テレビの発する熱や動作音です。特に夏場は、テレビの発熱が睡眠環境を悪化させる可能性も。最新の省エネモデルは発熱も少なく、ファン音も静かです。

年間電気代の目安も確認しておきましょう。一日2時間使用として、32インチで年間約3,000円、43インチで約5,000円程度の違いがあります。長期的に見れば大きな差になるので、省エネ性能の高いモデルを選ぶことをお勧めします。

4. 設置方法の検討

寝室でのテレビ設置方法として人気があるのは以下の3パターンです:

- 壁掛け:スペースを取らず、高さ調整も可能。壁の強度確認が必要

- テレビスタンド:賃貸住宅でも工事不要。スタイリッシュなデザインが多い

- チェスト上設置:既存の家具を活用でき、コスト削減可能

私の場合、「VESA規格対応の壁掛け金具」を使用していますが、賃貸住宅の方には「突っ張り棒式テレビスタンド」がお勧めです。工事不要で壁掛け風に設置できるため、部屋を広く使えます。

実際に寝室テレビを使ってみて感じたこと

実際に3年間寝室でテレビを使ってきた私の経験をシェアします。当初は「睡眠の質が落ちるのでは?」と心配していましたが、適切なルールを設けることで、むしろ生活の質が向上したと感じています。

特に効果的だったのは、「21時以降はドキュメンタリーか音楽チャンネルのみ」というルールを自分に課したことです。刺激の強いコンテンツを避けることで、自然と眠気が来るようになりました。

また、スマートスピーカーと連携させて「おやすみルーティン」を作ったのも良かったです。「Hey Google, おやすみモード」と言うと、テレビの輝度が下がり、30分後に電源が切れるよう設定。同時に寝室の照明も調光されるため、自然な眠りへの導入ができています。

寝室テレビの活用法としては、朝の情報収集だけでなく、休日の午後に映画を楽しんだり、雨の日に環境音楽を流しながら読書をしたりと、私にとっては「マルチな癒し空間」を作り出すツールになっています。

まとめ:あなたの生活スタイルに合わせた選択を

寝室にテレビを置くべきかどうかは、一概に良い悪いで判断できるものではありません。人によっては、寝室のテレビが夜にリラックスしたり、長い映画を楽しんだりするための最適な手段となる場合があります。

一方で、睡眠パターンや人間関係に支障が出るリスクも無視できません。大切なのは、自分自身の生活リズムや習慣を正直に見つめ、テレビがあることでプラスになるのか、マイナスになるのかを判断することです。

テレビを寝室に導入する場合は、何を見るか、どのように見るか、いつ消すかなどについて、最初から明確なルールを設けることをお勧めします。技術の発展により、睡眠を妨げないテレビの使い方や機能は年々充実しています。

最終的には、「質の高い睡眠」と「快適な生活空間」のバランスを取ることが重要です。あなたの生活スタイルに合った選択をすることで、テレビは寝室の強い味方になるでしょう。