小型テレビが消えた理由:大画面時代に置き去りにされた選択肢

「あの頃」の小さなテレビを覚えていますか?

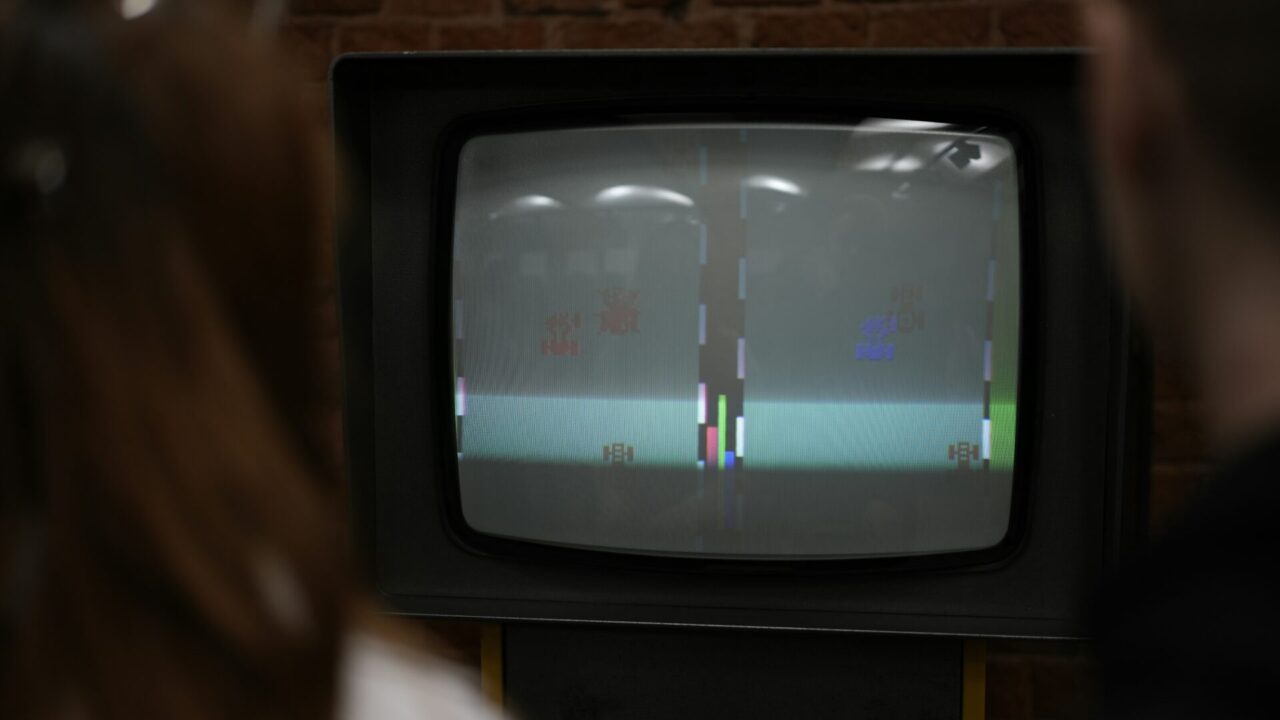

皆さんは、キッチンカウンターの隅っこに置かれた小さなブラウン管テレビを覚えていますか?料理をしながらニュース番組を流したり、朝食を食べながら天気予報をチェックしたり。あるいは、子供部屋の机の上に置かれた13インチのテレビで、深夜こっそりアニメを見た思い出がある方もいるかもしれません。

実は最近、私もそんな「小型テレビ」を探し求めて、家電量販店やECサイトを巡る羽目になりました。地下室に作った小さなホームバーに、ちょうどいいサイズのテレビが欲しかったんです。でも、驚いたことに、20インチ以下のテレビはほぼ絶滅状態。店頭に並ぶのは55インチ、65インチ、さらには75インチという巨大なテレビばかり。まるで恐竜時代に戻ったかのような光景でした。

今回は、なぜ小型テレビが市場から姿を消してしまったのか、そして私たちが失った「選択肢」について、テクノロジーの進化と市場の変化を交えながら深掘りしていきます。

大画面化の波:テクノロジーが変えた「普通」の基準

液晶パネルの進化がもたらした革命

2000年代初頭、液晶テレビが登場した当初は32インチでも「大画面」と呼ばれていました。当時の価格は20万円を超えることも珍しくなく、まさに高級品でした。しかし、技術革新により製造コストが劇的に下がり、現在では65インチの4Kテレビが3万円台で購入できる時代になりました。

液晶パネル製造技術の進化ポイント:

- 第8世代工場の登場:2200mm×2500mmという巨大なガラス基板から、65インチパネルを8枚取ることが可能に

- 量産効果:大型パネルの方が1インチあたりの製造コストが安くなる逆転現象

- 歩留まりの向上:不良品率が10%以下まで改善

スマートTV化がもたらした付加価値

現代のテレビは単なる「映像を映す箱」ではありません。Netflix、YouTube、Amazon Prime Videoといったストリーミングサービスに対応し、インターネットに接続できる「スマートTV」が主流となりました。

しかし、ここに小型テレビが消えた理由の一つがあります。スマートTV用のチップセット(SoC:System on Chip)は、ある程度の規模で生産しないとコストが合いません。メーカーにとって、売れ筋の大型テレビ用に開発したチップセットを、わざわざ小型テレビ用にカスタマイズするメリットがないのです。

私の実体験:13インチテレビを求めて三千里

地下室バープロジェクトの始まり

2023年の夏、私は自宅の地下室に小さなホームバーを作ることにしました。イメージは、ニューヨークの隠れ家的なスピークイージー。カウンターの奥にウイスキーボトルを並べ、その上に小さなテレビを設置して、スポーツ中継を流しながらお酒を楽しむ…そんな空間を夢見ていました。

バーカウンターの奥行きは60センチ。棚の高さを考えると、設置できるテレビのサイズは最大でも20インチ程度。理想は13~15インチでした。「簡単に見つかるだろう」と思っていた私は、この後、まさかの苦戦を強いられることになります。

家電量販店めぐりの結果

訪れた店舗と結果:

- ヨドバシカメラ(秋葉原店):最小サイズは24インチ。店員さんに聞いても「もう作ってないんですよ」との回答

- ビックカメラ(有楽町店):同じく24インチが最小。法人向けサイネージディスプレイならあるが、10万円超え

- ヤマダ電機(LABI品川店):32インチ以上しか展示なし

- ドン・キホーテ:格安の24インチモデルはあったが、画質が…

オンラインでの検索結果

Amazonや楽天市場でも検索しましたが、状況はさらに複雑でした:

- 10~15インチ:ポータブルDVDプレーヤー付きのものがほとんど。地デジチューナーなし

- 16~20インチ:業務用モニターか、怪しい中国メーカーの製品ばかり

- ヤフオク・メルカリ:中古のブラウン管テレビが出品されているが、送料を考えると…

なぜ小型テレビは消えたのか:市場分析から見える真実

コスト構造の変化

テレビ製造において、サイズによるコスト差が以前ほど大きくなくなったことが最大の要因です。

製造コストの内訳(概算):

- 液晶パネル:全体の40~50%

- 電子部品(基板、チップセット等):30~40%

- 筐体・その他:10~20%

小型テレビでも大型テレビでも、電子部品のコストはほぼ同じ。むしろ小型専用の部品を作る方がコスト高になってしまうのです。

消費者ニーズの変化

2024年に総務省が発表した「通信利用動向調査」によると、動画視聴デバイスの保有率は以下の通り:

- スマートフォン:97.5%

- テレビ(50インチ以上):45.2%

- タブレット:40.1%

- テレビ(32インチ以下):12.3%

小さな画面で動画を見たい人は、スマートフォンやタブレットを選ぶ時代になったのです。

マニアックコラム:知られざる小型テレビの生き残り戦略

業務用市場での需要

実は、小型ディスプレイは完全に消えたわけではありません。以下のような特殊な市場では、今でも需要があります:

小型ディスプレイが使われている場所:

- 医療機関:手術室のモニター、ベッドサイドモニター

- 交通機関:タクシーの後部座席、新幹線のグリーン車

- 店舗:レジ横のサイネージ、試着室の情報ディスプレイ

- 工場:製造ラインの監視モニター

これらの製品は一般消費者向けには販売されておらず、価格も10万円を超えることがほとんどです。

海外市場の状況

興味深いことに、アジアの一部地域では今でも小型テレビの需要があります。

小型テレビが売れている国と理由:

- フィリピン:都市部の狭小住宅事情により、20インチ以下のテレビが人気

- インド:電力供給が不安定な地域で、省電力の小型テレビが重宝される

- ブラジル:キッチンやベッドルーム用として、セカンドテレビの需要が高い

日本のメーカーも、これらの市場向けには小型モデルを製造していますが、日本国内では流通していません。

実践編:小型ディスプレイが欲しい時の解決策

1. モニター+ストリーミングデバイスの組み合わせ

私が最終的に選んだのはこの方法でした。

私の構成:

- モニター:ASUS VA24EHE(23.8インチ、IPS、1万2000円)

- ストリーミングデバイス:Fire TV Stick 4K Max(6,980円)

- スピーカー:Creative Pebble V2(3,980円)

- HDMIスイッチャー:エレコム DH-SW31BK(2,480円)

合計:約2万5000円

メリット:

- 画質は液晶テレビと遜色なし

- Fire TV Stickで主要な動画サービスに対応

- PC接続も可能で汎用性が高い

デメリット:

- 配線が増えて見た目がスッキリしない

- リモコンが複数必要(モニター用、Fire TV用)

- 音声出力の設定が少し面倒

2. タブレット+スタンドの活用

キッチンなど、より小さなスペースにはタブレットも選択肢になります。

おすすめ構成:

- タブレット:iPad(第9世代)やFire HD 10

- スタンド:角度調整可能なもの

- Bluetoothスピーカー:防水タイプがおすすめ

活用のコツ:

- 視聴距離に応じたサイズ選び:50cm以内なら8インチ、1m程度なら10インチが目安

- 設置場所の工夫:壁掛けホルダーを使えば省スペース

- 音質改善:Bluetoothスピーカーで音質を補強

3. プロジェクターという選択肢

意外な解決策として、超短焦点プロジェクターもあります。

メリット:

- 投影サイズを自由に調整可能

- 使わない時は収納できる

- 大画面も小画面も対応

デメリット:

- 明るい場所では見づらい

- 初期投資が高い(5万円以上)

- 設置に少し手間がかかる

海外事例:アメリカのRVカルチャーが生んだ小型テレビ需要

RV(Recreational Vehicle)での小型テレビ需要

アメリカでは、キャンピングカーやRV(レクリエーショナル・ビークル)文化が根強く、この市場向けに特化した小型テレビが存在します。

RV用テレビの特徴:

- 12V DC電源対応:車載バッテリーで動作

- 耐振動設計:走行中の振動に耐える構造

- 省電力:バッテリー消費を抑える設計

- サイズ:19~24インチが主流

代表的なメーカーとして、JensenやFurrionがあり、これらの製品は日本からも個人輸入可能です。ただし、電源規格の違いや保証の問題があるため、注意が必要です。

ヨーロッパのキッチンTV文化

ドイツやイタリアでは、今でもキッチン専用の小型テレビが販売されています。

ヨーロッパのキッチンTVの特徴:

- 防滴仕様:調理中の水しぶきに対応

- 壁掛け対応:省スペース設計

- FM/DABラジオ機能:テレビとラジオの両方が楽しめる

特にGrundigやBlaupunktといったドイツメーカーが、この分野では強みを持っています。

未来予測:小型ディスプレイは形を変えて復活する?

スマートディスプレイの進化

Google Nest HubやAmazon Echo Showのような「スマートディスプレイ」は、ある意味で小型テレビの進化形と言えるかもしれません。

2024年の最新トレンド:

- AIアシスタント統合:音声操作で番組選択

- スマートホーム連携:家電コントロールのハブとして機能

- ビデオ通話機能:テレビ電話としても活用

新技術による小型ディスプレイの可能性

注目の技術:

- マイクロLED:高輝度・高コントラストで、小型でも鮮明な映像

- 透明ディスプレイ:窓や鏡と一体化した新しい形

- フレキシブルディスプレイ:巻き取り可能で、必要な時だけ展開

これらの技術が普及すれば、「テレビ」という概念自体が変わる可能性があります。