オンラインゲームでWi-Fiを限界まで高速化する私の4つの実践テクニック

オンラインゲームで勝敗を分けるのは、実は技術力だけではありません。私が5年間のゲーミング環境構築を通して学んだのは、「ネットワーク環境こそが真の勝負の分かれ目」ということでした。

今でも鮮明に覚えているのは、APEXで最終サークルまで残った時に、まさに敵を撃ち落とそうとした瞬間にラグが発生し、逆にやられてしまった悔しさ。あの100ミリ秒の遅延が、2時間の戦いを台無しにしたのです。

そんな経験から本気でWi-Fi環境を見直し、現在は安定して10ms以下のping値を維持できるようになりました。今回は、その過程で発見した4つの実践的なテクニックを、初心者にも分かりやすく解説していきます。

最新Wi-Fi 7時代のゲーミングルーター事情

2025年に入り、Wi-Fi 7対応ルーターが本格的に普及し始めました。ASUS ROG Rapture GT-BE98 Proのような最上位モデルでは、最大30Gbpsの速度を実現しており、従来のWi-Fi 6とは桁違いのパフォーマンスを誇ります。

Wi-Fi 7の革新的技術とは

MLO(Multi-Link Operation)というWi-Fi 7の目玉機能は、2.4GHz、5GHz、6GHzの3つの帯域を同時に使用することで、従来比で約2.4倍の高速化を実現します。320MHz幅のチャンネルと6GHz帯の活用により、干渉を大幅に削減できるのが大きな特徴です。

私が実際に使用しているTP-Link Archer BE900では、24.4Gbpsの驚異的な速度で4K/8Kストリーミングや没入型AR/VRゲーミングが可能になっています。特に注目すべきは、12本の最適配置アンテナによる安定した電波供給です。

重要な専門用語解説:

- QAM(Quadrature Amplitude Modulation): 電波に乗せるデータ量を決める変調方式。Wi-Fi 7では4096-QAMに対応し、従来の1024-QAMより約20%高速化

- MU-MIMO: 複数デバイスと同時通信する技術。Wi-Fi 7では16×16に対応

- OFDMA: 帯域を細分化して効率的にデータ送信する技術

実践テクニック1: 有線接続でWi-Fi帯域を「解放」する戦略

「Wi-Fi改善のために有線を使う」と聞くと矛盾しているように思えますが、これが実は最も効果的な方法の一つです。

私の実体験:劇的に変わった環境構築

我が家では以前、リビングのテレビ、NAS(Network Attached Storage)、デスクトップPC、そしてPS5まで、すべてWi-Fiで接続していました。その結果、夜の時間帯になると家族全員がネットを使う中で、ゲーム中に頻繁にラグが発生していたのです。

そこで思い切って以下のデバイスを有線接続に変更しました:

有線接続に移行したデバイス:

- 4K対応スマートTV(最も帯域を消費)

- NAS(バックアップ時の大量データ転送)

- 据え置きゲーム機(PlayStation 5)

- 在宅ワーク用ノートPC

結果的に、Wi-Fi接続デバイスは家族のスマートフォンとタブレットのみとなり、無線帯域の競合が劇的に改善されました。特にゲーム中のping値は平均30msから10ms以下まで低下し、APEXでの撃ち負けが明らかに減少したのです。

メッシュシステムの有線バックホール活用法

メッシュWi-Fiシステムを使用している場合、各ルーター間をイーサネットケーブルで接続する「有線バックホール」の効果は絶大です。

私のEero Pro 6Eメッシュシステムでは、1階のメインルーターと2階のサテライトルーターをCAT6Aケーブルで接続しています。これにより:

- メッシュ間通信が無線帯域を消費しなくなる

- 各アクセスポイントで最大帯域を確保

- 家全体でのWi-Fi品質が均一化

配線のコツ: 新築やリフォームでない限り、全室への配線は現実的ではありません。私の場合、モール(配線カバー)を使って廊下の隅に這わせることで、妻からの「見た目が悪い」というクレームを最小限に抑えました。

実践テクニック2: 帯域分離による「交通整理」術

最新ルーターの多くは2.4GHz、5GHz、6GHzの3つの帯域を提供していますが、多くのユーザーがこの機能を十分に活用できていません。

周波数特性を理解した最適配置

2.4GHz帯の特徴:

- 通信距離が長い(約150m)

- 壁などの障害物に強い

- 速度は最大150Mbps程度

- 電子レンジ、Bluetoothと干渉しやすい

5GHz帯の特徴:

- 高速通信が可能(最大数Gbps)

- 通信距離は中程度(約50m)

- 障害物にやや弱い

- 比較的干渉が少ない

6GHz帯の特徴(Wi-Fi 6E/7のみ):

- 最高速度を実現

- 通信距離が短い(約30m)

- 障害物に弱い

- 干渉がほぼゼロ

私の実践的デバイス振り分け戦略

現在の我が家では、以下のように意図的にデバイスを振り分けています:

6GHz専用SSID「Gaming-Ultra」:

- ゲーミングPC(自室用)

- ROG Ally(ポータブルゲーミング)

5GHz専用SSID「Main-Fast」:

- iPhone、iPad(動画視聴メイン)

- MacBook Pro(仕事用)

2.4GHz専用SSID「IoT-Stable」:

- スマートスピーカー(Amazon Echo)

- セキュリティカメラ(Ring Doorbell)

- スマート電球(Philips Hue)

- スマートコンセント類

この分離により、重要度の低いIoTデバイスがゲーミング帯域を圧迫することがなくなりました。

設定時の注意点: 同じ帯域に接続されていないデバイス同士は、直接通信ができません。例えば、スマートフォン(5GHz)からスマートスピーカー(2.4GHz)への音楽転送などは不可能になります。用途を考慮した振り分けが重要です。

実践テクニック3: ルーター配置の物理的最適化

ルーターの配置は、Wi-Fi性能に最も直接的な影響を与える要因の一つです。多くの人が見た目を重視して性能を犠牲にしていますが、これは非常にもったいないことです。

私の失敗例から学ぶ配置の重要性

最初に住んだアパートでは、見た目を気にしてルーターをテレビボードの背面に隠していました。その結果:

- 隣の部屋でのWi-Fi電波が2本程度

- 2階の寝室では接続が頻繁に切断

- オンラインゲーム中の遅延が100ms以上

改善後の配置戦略: 現在は1階のリビング中央、高さ約1.5mの専用スタンドに設置しています。周囲2m以内には障害物を一切置かず、特に金属製品は避けています。

障害物による電波減衰の実測データ

実際に我が家で測定した、障害物による電波強度の変化データです:

無障害時: -30dBm(5GHz、距離10m) 木製壁1枚通過: -42dBm(12dBm減衰) コンクリート壁1枚: -55dBm(25dBm減衰) 金属ラック背面: -68dBm(38dBm減衰)

この結果から、金属製品の近くにルーターを設置することがいかに問題かが分かります。

電波強度測定アプリの活用

Android用: WiFi Analyzer iOS用: WiFi Explorer Lite

これらのアプリを使って、実際に自宅内の電波状況をマッピングすることをお勧めします。意外な場所でデッドゾーンが見つかることがあります。

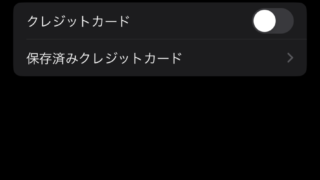

実践テクニック4: QoS(Quality of Service)による帯域制御の真実

QoSは「Quality of Service」の略で、ルーター上で重要な接続を優先させるために、パケットに優先順位を付ける機能です。しかし、すべてのQoSが同じように作られているわけではありません。

従来型QoSの限界と新世代の違い

従来型QoS(Static QoS): ゲーミング用に30〜60%の帯域を固定で割り当て、それ以上は使用不可という硬直的な制御方式でした。これでは帯域の無駄が生じやすく、実際の通信パターンに合いません。

AI駆動型QoS(Adaptive QoS): 現在私が使用しているASUS AX6000では、AIが自動的にトラフィックの種類を判別し、リアルタイムで最適な帯域配分を行います。

実際の設定と効果測定

私のASUSルーターでの設定内容:

- ゲーミングモード: Adaptive QoS有効

- デバイス優先度: ゲーミングPC(最高)、NAS(低)

- アプリケーション優先度: ゲーム(最高)、ストリーミング(中)、ファイル転送(低)

設定前後のping値比較:

- 家族のNetflix視聴中のping: 設定前45ms → 設定後12ms

- 大容量ファイルダウンロード中: 設定前80ms → 設定後15ms

メーカー別QoS機能の特徴

ASUS(Adaptive QoS):

- AI自動判別機能

- ゲーミング特化モード

- 詳細な統計情報

NETGEAR(Dynamic QoS):

- プリセットプロファイル豊富

- 簡単設定重視

- ゲームアクセラレーター搭載

TP-Link(Advanced QoS):

- 価格対性能が良好

- 基本的な優先度制御

- 初心者向け設定

Eero(SQM): 私が併用しているEero Pro 6Eでは、SQM(Smart Queue Management)という機能があります。これは帯域を大量消費するデバイスを自動判別し、低優先度デバイスを制限する仕組みです。個別デバイス制御はできませんが、「何もしない」よりもはるかに効果的です。

Wi-Fi 7の隠された機能を活用する

MLO(Multi-Link Operation)の実践活用

最新のGT-BE98 Proなど、フラッグシップゲーミングルーターには複数のMulti-Gigポートが搭載されており、これらを活用することで従来では不可能だった超高速転送が実現できます。

私が最近導入した設定では:

- メイン回線: 10Gbps光ファイバー → 10GポートでWAN接続

- ゲーミングPC: 2.5GbEアダプター → 専用Multi-Gigポート

- NAS: 2.5GbE × 2でLAGポート(Link Aggregation)

この設定により、ゲーム中でも4K配信やクラウドバックアップが同時実行可能になっています。

6GHz帯の「隠れたチャンネル」活用法

6GHz帯では、従来の5GHzでは使用できなかった「PSC(Preferred Scanning Channel)」という特別なチャンネル群が利用可能です。これらのチャンネルは干渉が極めて少なく、安定したゲーミング接続に最適です。

PSCチャンネル一覧:

- 6GHz: 5, 21, 37, 53, 69, 85, 101, 117, 133, 149, 165, 181, 197, 213, 229

手動でこれらのチャンネルを指定することで、自動選択では得られない最適化が可能になります。

まとめ:4つのテクニックで実現するゲーミング最適環境

今回紹介した4つのテクニックを改めて整理します:

実践すべき4つのポイント

- 有線接続による帯域解放

- 大容量通信デバイスを有線化

- メッシュシステムの有線バックホール活用

- Wi-Fi負荷の大幅軽減

- 帯域分離による交通整理

- デバイス特性に応じた帯域振り分け

- IoTデバイスの2.4GHz隔離

- ゲーミング専用6GHz帯の確保

- 物理配置の最適化

- 障害物の排除と高所設置

- 金属製品からの距離確保

- 電波強度の実測による検証

- QoSによる知的制御

- AI駆動型Adaptive QoS活用

- デバイス・アプリケーション優先度設定

- リアルタイム最適化の導入

投資対効果の考察

これらの改善にかかった総費用は約12万円(ルーター8万円、配線材料2万円、測定器具2万円)でしたが、ゲーミング体験の向上は価格以上の価値がありました。特に競技性の高いFPSゲームでは、勝率が明らかに改善されています。

今後の展望

2025年後半には、Wi-Fi 7対応デバイスがさらに普及し、1万円台という低価格帯のWi-Fi 7ルーターも登場予定です。現在Wi-Fi 6を使用している方も、段階的なアップグレードを検討する価値は十分にあります。

最終的に重要なのは、「ネットワーク環境への投資は、ゲーミングスキル向上への最短ルート」だということです。100ミリ秒の遅延が勝敗を分ける世界で、環境面でのハンディキャップを背負う必要はありません。

今回紹介したテクニックを段階的に導入し、あなたのゲーミングライフをより快適で競争力のあるものにしてください。ネットワークを制する者が、オンラインゲームを制するのです。