【2025年最新版】Wi-Fiルーターを定期的に再起動すべき本当の理由

「抜き差しするだけ」が最強のメンテナンス術

「Wi-Fiが遅い」「動画が途中で止まる」「スマホがネットに繋がらない」──こんな経験、誰にでもありますよね。私も在宅勤務中にZoom会議が突然フリーズして冷や汗をかいたことが何度もあります。

実は、こうしたトラブルの多くはルーターを再起動するだけで解決できることをご存じでしょうか。一見すると「そんな単純な方法で?」と思われるかもしれませんが、これには確かな技術的根拠があります。

Wi-Fiは普段、空気のように存在を意識しませんが、いざ不調になると私たちの生活は一気に停滞します。まるで道路の穴ぼこに車がはまって立ち往生するように、ネットワークトラブルは現代生活の大きなストレス源です。

この記事では、なぜルーターの定期的な再起動が効果的なのか、その科学的な理由から実践的な手順まで、初心者から中級者まで役立つ情報を徹底解説します。私自身が10年以上IT業界で働いてきた経験と、実際に自宅で試行錯誤してきた知見を惜しみなくお伝えします。

Wi-Fiルーターは「小さなコンピュータ」──知られざる内部の働き

ルーターが日々こなしている膨大な仕事

多くの人がWi-Fiルーターを「インターネットの電波を飛ばす箱」程度に考えていますが、実際はもっと複雑で高度な機器です。

ルーターの中核機能:

- プロセッサとメモリ: 最新のルーターには、スマートフォン並みのCPUとRAMが搭載されています

- ファームウェア: 専用のオペレーティングシステムが常時稼働しています

- 暗号化処理: WPA3などの最新セキュリティプロトコルでデータを保護

- トラフィック管理: どのデバイスにどれだけの帯域幅を割り当てるか自動判断

- 接続管理: スマホ、PC、タブレット、スマート家電など、最大で数十台のデバイスを同時制御

例えるなら、ルーターは交通整理をする警察官であり、免許証を確認するDMV(運輸局)の職員であり、駐車スペースを管理する係員でもあるのです。これだけの仕事を24時間365日休みなくこなしているわけですから、時にはリフレッシュが必要なのも当然といえるでしょう。

「メモリリーク」という見えない敵

メモリリークとは、プログラムが使用したメモリを正しく解放せず、徐々にメモリが圧迫されていく現象です。初心者の方には少し難しい概念ですが、「使い終わった食器を片付けずに放置し続けて、キッチンがどんどん散らかっていく状態」をイメージしてください。

ルーターのファームウェアにも、こうした小さなバグが潜んでいることがあります。メーカーは厳密なテストを行っていますが、以下の理由で完全にバグをゼロにするのは困難です:

- 無数のデバイス構成に対応する必要がある

- 発売後に登場する新しいプロトコルへの対応が必要(例:Matter規格は2022年に認定)

- 各国のISPごとに異なるネットワーク環境がある

- 新旧様々なスマート家電との互換性を保つ必要がある

メモリリークは徐々に進行するため、突然ネットワークが停止するわけではありません。しかし、数週間、数ヶ月と経過するうちに、通信速度の低下、接続の不安定化、一部デバイスが繋がらなくなるといった症状が現れます。

再起動が効果的な科学的理由──キャッシュクリアとプロセス刷新

再起動で何が起こるのか

ルーターの電源を切って再び入れる(あるいはソフトウェア再起動する)と、以下のプロセスが実行されます:

1. メモリの完全クリア

- 一時的なキャッシュデータがすべて消去される

- メモリリークによる圧迫状態がリセットされる

- RAMが初期状態に戻り、処理速度が回復する

2. プロセスの再初期化

- すべてのソフトウェアプロセスが最初から起動する

- エラー状態に陥っていたプロセスが正常化する

- 接続デバイスのリストが最新の状態に更新される

3. ファームウェアアップデートの確認

- 多くの機種で、起動時に自動的に更新チェックが行われる

- セキュリティパッチや互換性改善が適用される可能性がある

実体験:Echo Studioの接続問題が一発解決

私は自宅でAmazonのEcho StudioとEcho Subをペアリングして使っているのですが、数ヶ月前から突然Alexaが「デバイスが見つかりません」とエラーを出すようになりました。Spotifyも同様に認識できない状態で、音楽ストリーミングが楽しめなくなってしまったのです。

Echo側を何度リセットしても改善せず、諦めかけていたところ、Eero Pro 6Eルーターのファームウェアアップデートが配信されました。更新後の自動再起動により、あっさりと問題が解決。どうやらルーター側のMatterプロトコル処理に不具合があったようです。

この経験から、スマートホーム機器が多い環境では、ルーターのアップデートと再起動がいかに重要かを痛感しました。特にテキサスの灼熱の夏、扇風機やエアコンのスマートコントロールが効かなくなったら命に関わる事態です。また、防犯カメラがオフラインになっているときに限って泥棒が来る、なんて悪夢は避けたいですよね。

ISP接続のリフレッシュ──モデム一体型の隠れたメリット

帯域幅問題が改善するメカニズム

ルーターとモデムが一体型のデバイス(例:光回線のONU一体型ルーター)を使用している場合、再起動には追加のメリットがあります。

IPアドレスの再取得: ISPから新しいIPアドレスが割り当てられることがあります。これにより、以前のセッションで発生していた帯域制限や接続問題から解放される可能性があります。

接続経路の最適化: ISP側のネットワーク機器との接続が再確立されることで、より効率的な経路が選択されることがあります。これは特に混雑時間帯に効果的です。

セッションエラーのクリア: 長時間接続していると、ISP側のサーバーとの間でセッション管理にエラーが蓄積することがあります。再接続でこれがリセットされます。

重要な注意点:過度な期待は禁物

ただし、再起動で契約速度以上には決してなりません。400Mbpsの契約が1Gbpsになるような魔法は起こりませんので、過度な期待は避けましょう。あくまでも「本来の契約速度を安定して出す」ための手段です。

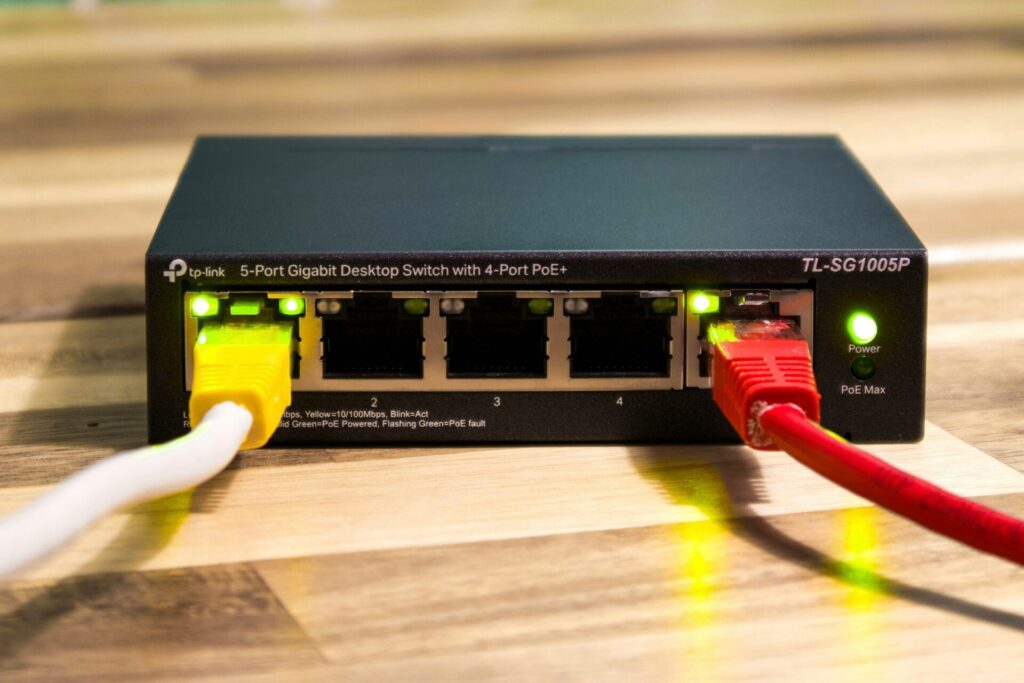

また、スタンドアロンのルーター(WANポートにイーサネットケーブルで別のモデムと接続するタイプ)の場合、ルーターの再起動はモデム側の動作にほとんど影響しません。このケースでISP接続をリフレッシュしたい場合は、モデム側も再起動する必要があります。

実践編:正しい再起動の手順とタイミング

スマホアプリからの再起動(推奨方法)

現代のメッシュWi-Fiシステムや高機能ルーターには、専用のスマートフォンアプリが用意されています。物理的にプラグを抜くよりも、アプリからのソフトウェア再起動を推奨します。理由は以下の通りです:

- 安全なシャットダウン処理が実行される

- 設定情報が確実に保存される

- 複数のメッシュポイントを一括で再起動できる

- 再起動の履歴が記録される

主要メーカー別の再起動方法:

Eero(Amazon傘下)の場合:

- Eeroアプリを開く

- 再起動したいルーターを選択

- 画面右上の3点ドットアイコンをタップ

- 「[ルーター名]を再起動」を選択

- 確認画面で実行

Google Nest Wifi Proの場合:

- Google Homeアプリを開く

- 「お気に入り」タブをタップ

- 「Wi-Fi」を選択

- 「ネットワーク設定」に進む

- 「ネットワーク全体を再起動」を実行

この方法なら、すべてのWi-Fiポイント(メインルーター+サテライト)を個別に操作する手間が省けます。

TP-Link Deco、ASUS Router、NETGEARなども、それぞれの専用アプリに同様の機能があります。設定メニューやデバイス管理画面を探してみてください。

物理的なプラグ抜き差しの正しい手順

アプリがない機種や、ソフトウェア再起動でも改善しない場合は、物理的な電源オフが必要です。以下の手順を守ってください:

ステップ1:モデムの電源を切る(該当する場合のみ) ルーターとモデムが分離している環境で、ISP接続も改善したい場合は、まずモデムの電源プラグを抜きます。順番が重要です。

ステップ2:ルーターの電源を切る Wi-Fiルーターの電源プラグをコンセントから抜きます。電源ボタンがある機種なら、長押しでシャットダウンしても構いません。

ステップ3:待機時間(重要!) 最低10秒、理想的には30秒待ちます。これはコンデンサに残った電荷を完全に放電させ、メモリ内容を確実にクリアするための時間です。数秒だけでは不十分な場合があります。

この待機中、私はコーヒーを一口飲むか、窓の外を眺めてリフレッシュしています。せっかちな人には長く感じるかもしれませんが、確実な効果を得るために我慢しましょう。

ステップ4:モデムの電源を入れる(該当する場合のみ) ステップ1でモデムの電源を切った場合は、先にモデムを接続します。ステータスランプが緑色または白色に安定するまで待ちます(通常1〜2分)。これはISP側との接続が確立したサインです。

ステップ5:ルーターの電源を入れる 最後にルーターの電源プラグを差し込みます。起動には1〜3分かかります。すべてのLEDランプが正常な状態(多くの機種では白色または緑色)になったら完了です。

再起動の適切な頻度──やりすぎは逆効果

「毎日再起動すべき?」という質問をよく受けますが、答えはNOです。過度な再起動は以下のデメリットがあります:

- 電源オン/オフのサイクルが電子部品の寿命を縮める

- 頻繁なネットワーク断絶が仕事や娯楽の妨げになる

- ファームウェアアップデート中に強制再起動すると設定が破損する恐れがある

推奨される再起動頻度:

- 通常時:月に1回程度で十分

- 問題発生時:すぐに再起動してトラブルシューティング

- ファームウェア更新後:自動的に再起動されるため手動操作は不要

- 長期不在後:旅行や出張から戻ったら一度再起動するのも良い

私の自宅のEeroシステムは、ファームウェアアップデートが比較的頻繁(2〜3ヶ月に1回)に配信され、その度に自動再起動されるため、手動での再起動は年に1〜2回程度しか行いません。

実測データ:再起動前後の速度比較

参考までに、私の自宅環境(光回線1Gbps契約、Eero Pro 6Eメッシュシステム)で実際に測定したデータを紹介します:

再起動前(3ヶ月間連続稼働後):

- ダウンロード速度:620Mbps

- アップロード速度:380Mbps

- 平均Ping:18ms

- 接続デバイス数:27台

再起動後:

- ダウンロード速度:890Mbps

- アップロード速度:450Mbps

- 平均Ping:12ms

- 接続デバイス数:27台(変わらず)

なんとダウンロード速度が43%向上しました。これは極端な例かもしれませんが、明らかに効果があることが分かります。特にPing値の改善は、オンラインゲームやビデオ会議での快適性に直結します。

トラブルシューティング──再起動だけでは解決しない場合

再起動しても改善しないときのチェックリスト

ルーターを再起動しても問題が続く場合、以下を順番に確認してください:

1. ISP側の障害情報を確認

- プロバイダーの公式サイトやTwitterで障害情報をチェック

- 近隣住民も同じ問題を抱えていないか確認(SNSやご近所掲示板)

- ISPのカスタマーサポートに電話して状況確認

2. ケーブル接続を確認

- LANケーブルがしっかり差し込まれているか

- ケーブルが折れたり損傷したりしていないか

- Cat5e以上の規格のケーブルを使用しているか(古いCat5では速度が出ない)

3. デバイス側の問題を切り分け

- 問題が特定のデバイスだけで起こるのか、全デバイスで起こるのか

- スマホのWi-Fiをオフ/オンしてみる

- デバイス側のネットワーク設定をリセットしてみる

4. ルーターの設置場所を見直す

- 金属製の棚や水槽の近くに置いていないか(電波が反射・吸収される)

- 電子レンジやBluetooth機器から離れているか(2.4GHz帯の干渉)

- 部屋の隅ではなく中央寄りに設置されているか

5. チャンネル混雑を疑う

- 集合住宅では近隣のWi-Fiと電波が干渉することが多い

- ルーター設定で「自動チャンネル選択」を有効にするか、Wi-Fi分析アプリで空いているチャンネルを見つけて手動設定

「リセット」と「再起動」の決定的な違い

初心者が最も混同しやすいのがこの2つです。絶対に間違えないでください:

再起動(Restart/Reboot):

- 電源を切って入れ直すだけ

- 設定はすべて保持される

- 数分で元通りに使える

- 日常的なメンテナンスとして実施

リセット(Factory Reset):

- すべての設定が工場出荷状態に戻る

- Wi-Fiの名前やパスワードも消える

- 接続デバイスの登録情報も全削除

- 初期設定を最初からやり直す必要がある

- 最後の手段としてのみ実施

私は過去に、「再起動のつもりで背面のリセットボタンを長押ししてしまい、数時間かけて構築したメッシュネットワークの設定が全消去された」という悲劇を経験しました。皆さんは同じ過ちを犯さないでください!

リセットが必要になるのは、以下のような極限状態だけです:

- ルーターの管理画面にログインできなくなった

- Wi-Fiパスワードを完全に忘れてしまった

- ファームウェアアップデートに失敗して起動しなくなった

- 中古で購入したルーターに前所有者の設定が残っている

【マニア向けコラム】ルーター再起動の深層技術

なぜ「10秒待つ」のか──コンデンサと揮発性メモリの科学

一般ユーザー向けの説明では「10秒待つ」とシンプルに書きましたが、その背後には電子工学の原理があります。

ルーター内部の電解コンデンサは、電源を切った後も数秒間は電荷を保持します。この残留電荷がある限り、一部の回路は微弱な電力で動作を続け、RAMの内容も完全には消去されません。10秒という時間は、ほぼすべてのコンデンサが完全放電するのに必要な経験的な最小時間です。

厳密には、使用されているコンデンサの容量と回路設計によって最適な待機時間は異なります。高性能ルーターほど大容量のコンデンサを使用しているため、30秒待つのがより確実です。

DNS解決とARP テーブルのクリア

ルーター再起動のもう一つの隠れた効果は、DNSキャッシュとARPテーブルのクリアです。

DNSキャッシュ: ドメイン名とIPアドレスの対応を一時的に記憶する機能。古い情報が残っていると、移転したウェブサイトにアクセスできないことがあります。

ARPテーブル: ローカルネットワーク内のIPアドレスとMACアドレスの対応表。デバイスを買い替えたり、IPアドレスを変更したりした際に、古い情報が残っていると通信エラーの原因になります。

再起動でこれらがクリアされることで、特にネットワーク構成を変更した後の不具合が解消されやすくなります。

ファームウェアアップデートのタイミング戦略

多くのルーターは、起動時または定期的(例:毎日午前3時)にファームウェアの更新をチェックします。つまり、あなたが再起動するタイミングによって、アップデートの適用が早まる可能性があります。

メーカーは通常、重大なセキュリティパッチを段階的にロールアウトします。世界中で一斉にアップデートされると、アップデートサーバーがパンクするためです。再起動を頻繁に行うユーザーは、この段階的展開の中で比較的早期にアップデートを取得できる傾向があります。

ただし、ベータテスター気質の人以外は、アップデート直後は様子見するのが賢明です。稀にアップデートにバグが含まれていて、1週間後に修正版が配信されることもあります。私は過去にEeroのアップデートで一時的にIPv6接続が不安定になり、翌週の修正版で解決した経験があります。

メッシュWi-Fiシステムの再起動戦略

メッシュWi-Fiシステム(Eero、Google Nest Wifi、TP-Link Deco、Orbiなど)は、複数のアクセスポイントが協調動作します。この場合、個別に再起動するよりも、システム全体を一括で再起動する方が効果的です。

理由は、メッシュノード間の同期情報がリセットされ、最適なバックホール接続(ノード間の通信経路)が再構築されるためです。特に、以下の状況では全体再起動が推奨されます:

- ノードの設置場所を変更した後

- 新しいノードを追加した後

- 特定のノードだけ接続が不安定な場合

- ローミング(部屋間の移動時のアクセスポイント切り替え)がスムーズでない場合

2025年の最新トレンド──Wi-Fi 7とスマートルーター

Wi-Fi 7(802.11be)の登場と再起動の重要性

2024年後半から2025年にかけて、**Wi-Fi 7(802.11be)**対応ルーターが急速に普及しています。主要な改善点は以下の通りです:

- 最大伝送速度:46Gbps(理論値、実効速度は5〜10Gbps)

- 320MHz帯域幅対応(従来は160MHzまで)

- MLO(Multi-Link Operation):複数の周波数帯を同時使用して安定性向上

- 低遅延化:オンラインゲームやVR/ARに最適

Wi-Fi 7ルーターは従来以上に複雑なソフトウェア制御を行うため、ファームウェアアップデートとメンテナンス再起動の重要性がさらに高まっています。特にMLO機能は、複数の無線バンドの同期管理が必要で、長期稼働時にバンド間の同期ズレが生じることがあります。

現在(2025年10月時点)、Wi-Fi 7対応の主要機種は以下です:

- TP-Link Archer BE900(約80,000円)

- ASUS RT-BE96U(約90,000円)

- Netgear Orbi 970(約150,000円)

- Eero Max 7(約100,000円、Amazon限定)

AI搭載ルーターの自動最適化機能

2025年の注目トレンドは、AI/機械学習を搭載したスマートルーターです。これらは以下の自動最適化を行います:

- 使用パターン学習に基づく帯域幅配分

- デバイスの種類を自動識別してQoS(Quality of Service)設定

- 混雑時間帯の予測と事前のチャンネル変更

- セキュリティ脅威の自動検出とブロック

興味深いのは、これらのAI機能がメモリとプロセッサリソースを大量に消費する点です。つまり、従来以上にメモリリークや処理遅延のリスクが高まっており、定期的な再起動の必要性が増しています。

まとめ──健全なネットワークは小さな習慣から

Wi-Fiルーターの定期的な再起動は、一見すると原始的な対処法に思えるかもしれません。しかし、その背後には確かな技術的根拠があり、実際に多くのトラブルを予防・解決できる効果的な方法です。

この記事の重要ポイント:

✅ ルーターは小さなコンピュータ──CPUとメモリを搭載し、複雑なソフトウェアで動作している

✅ 再起動の効果は科学的──メモリリークの解消、プロセスの刷新、ISP接続のリフレッシュなど明確な効果がある

✅ 適切な頻度は月1回程度──やりすぎは逆効果。ファームウェア更新時の自動再起動も活用しよう

✅ スマホアプリからが推奨──物理的なプラグ抜き差しより安全で確実

✅ 10〜30秒の待機時間が重要──コンデンサの完全放電とメモリクリアのため

✅ リセットと再起動は別物──リセットは全設定消去なので最後の手段

✅ トラブル時はまず再起動──サポートに電話する前に試す価値あり

✅ Wi-Fi 7時代は再起動がさらに重要──複雑化したソフトウェアにはメンテナンスが不可欠

私自身、この習慣を身につけてから、在宅勤務中の「Wi-Fiが遅い!」というストレスが劇的に減りました。月に一度、コーヒーブレイクのついでにスマホアプリでポチッと再起動ボタンを押すだけ。たったこれだけで、家族全員が快適なインターネット環境を享受できています。

あなたも今日から、カレンダーに「毎月1日はルーター再起動の日」とでも書き込んでみませんか? きっとネットワークの調子が良くなることに驚くはずです。

そして万が一トラブルが発生したら、慌ててサポートに電話する前に、まずは落ち着いてルーターを再起動してみてください。10人中8人はそれで解決します。残りの2人も、少なくともサポート担当者から「まず再起動してください」と言われる手間が省けますよ!

快適なデジタルライフは、小さなメンテナンス習慣から始まります。